“ただのいびき”ではない理由

「いびき」と聞くと、多くの人は“誰にでもある生理現象”“就寝中に響く迷惑な音”といった程度に受け止めがちです。また漫画などでも寝ているときの効果音として特徴的に捉えられがちです。

確かに、疲れがたまった夜やお酒を飲んだ後などに一時的にいびきをかくことは珍しくありません。

しかし、持続的かつ大きないびきが慢性的に続いている場合、それは重大な病気のサインである可能性が高いのです。

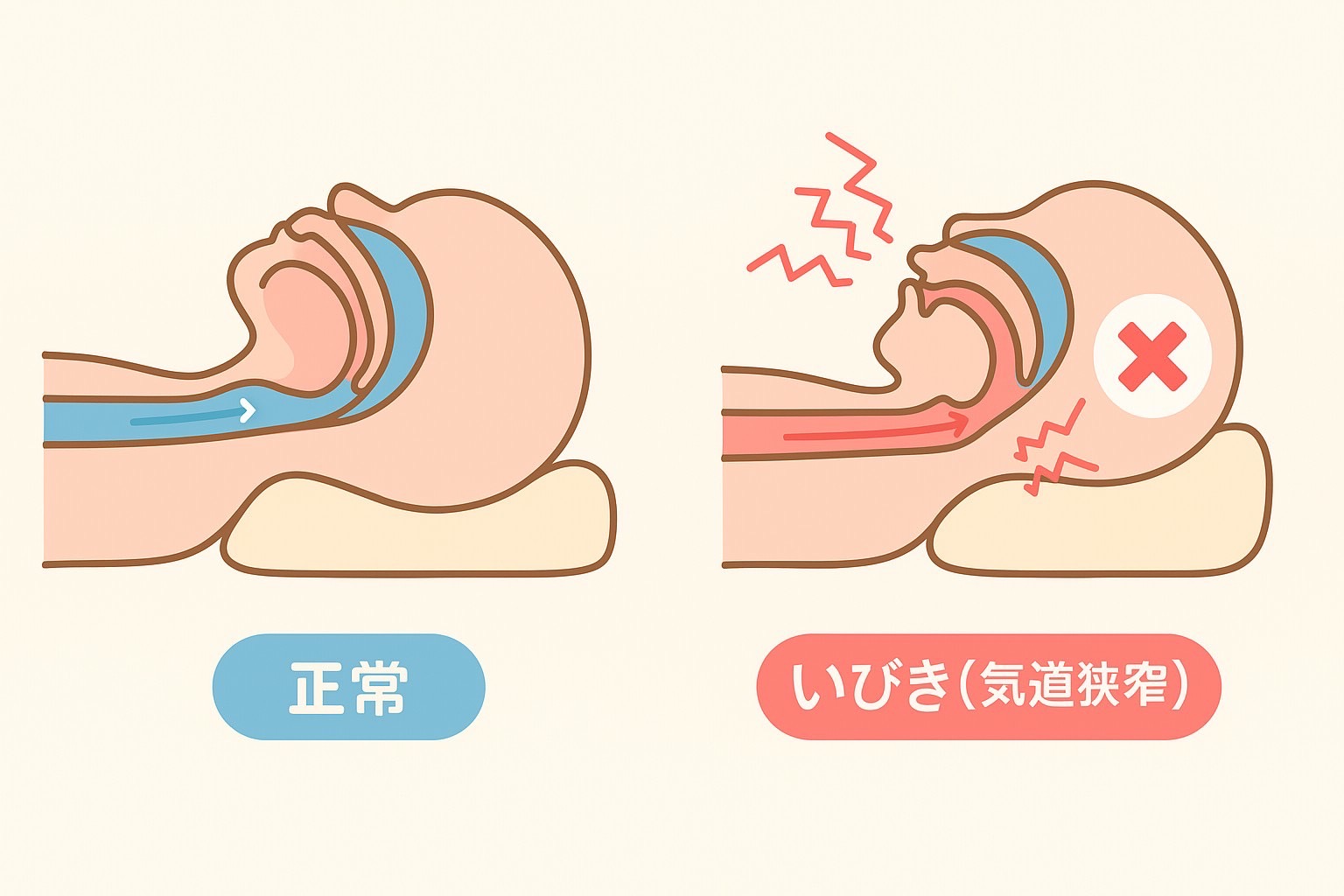

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の仕組み

実際、いびきをかく人のおよそ30%~50%が「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」を併発していると報告されています。SAS では、睡眠中に何度も呼吸が止まったり(無呼吸)、途切れ途切れに弱くなったり(低呼吸)します。

そのたびに体は低酸素状態に陥り、脳は呼吸を再開させるために断続的に覚醒を繰り返します。

これにより、ぐっすり眠ったつもりでも実際には**数十回、時には数百回もの「中途覚醒」**が起こり、睡眠の質は著しく低下します。翌朝の強烈なだるさ、日中の耐え難い眠気、集中力がなくなる。

こうした症状は単なる寝不足ではなく、慢性的な低酸素と睡眠分断による身体の悲鳴です

健康・社会に及ぼす影響

身体への影響

いびきと睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)との関連

睡眠時無呼吸ですがいびきとは切っても切れない密接な関連がある疾患が「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。

睡眠中に10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が1時間あたり5回以上起こる状態が、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

睡眠時無呼吸症候群は、現在では循環器・代謝・神経精神領域に影響を及ぼす重要な睡眠関連呼吸障害として知られています。しかしその歴史は比較的新しく、20世紀後半になってようやく疾患概念が確立されました。

日本人成人の約40%が習慣的ないびきをかき、その一部が医学的に重要な睡眠時無呼吸症候群へと進展進展します。

いびきが単なる生活上の不快音で終わるか、あるいは生命予後に影響する病態の前触れであるかは、いびきを放置するかしないかで大きく変わります。

睡眠時無呼吸症候群については別コラムで詳しく解説します。

無呼吸による健康リスク:軽症でも影響は確実に

軽症とはいえ、脳や心臓を酸素不足にさらしている状態です。特に40代以降では、動脈硬化、高血圧、糖尿病などの

生活習慣病と合併しやすく、リスクは無視できません。

睡眠の質が低下することで、交感神経の興奮状態が続き、血圧が下がらない、夜間に心拍数が安定しないなどの影響も確認されています。

また、軽症のうちに改善しないと、数年単位で中等症・重症に移行しやすいと報告されています。

家庭・社会への影響

特に、夫婦やカップル、同居する家族にとって、睡眠環境が共有されている場合は、いびきが原因で生活の質(QOL)

が著しく低下することがあります。夜な夜な響き渡るいびきによって、配偶者やベッドパートナーが眠れない、何度も目を覚ましてしまうといった訴えは珍しくなく、やがては別々の部屋で寝るようになり、会話も減っていくという**「いびきによる家庭内別居」**のような状態になることもあります。

これは単なる不眠の問題にとどまらず、信頼関係の希薄化や夫婦やカップルの絆の低下にもつながりかねません。

とりわけ、「自分は眠れているから問題ない」といびきを軽視する側と、「毎晩眠れずに苦しんでいる」側とで深刻な温度差が生まれ、感情的な対立に発展するケースもあります。「音」によって眠りを妨げられる経験は、感情に直接訴えるストレスとなり、日常生活全体に悪影響を及ぼします。

それはまさに、“静かなる暴力(Silent Aggression)”とも言える存在なのです。

私自身の体験:正しい治療は人生を変える

私のかなり高音のいびきで家族に迷惑をかけてきました。

実際いびきは家庭崩壊へとつながるリスクがあり昨今では当人の甥っ子にいびきがうるさくて眠れないという理由で味噌汁に毒物を混入して殺害しようとしたという痛ましい事件までありました。

家庭や人間関係が崩壊する前に早急にいびきを治療すべきと思いこの情報発信をするに至りました。

私自身様々ないびき治療を試してきました。根本的な治療でなかったり、痛みやダウンタイムを伴う侵襲的(体に負担の大きい治療)であったりと様々なメリットデメリットがあります。しかしここ数年このいびき治療は科学技術の進歩をとげこれらのデメリットをほぼなくすレベルまで到達しました。

麻酔科医からみるいびき

私は麻酔科医として20年以上、年間500~600例の手術麻酔を担当してきました。

手術室では、患者さんの頭側――つまり気道の一番近く――で全身状態を厳密に監視します。

麻酔導入後のわずかな酸素飽和度の変化、胸郭の動き、気流の途絶を見逃さぬよう神経を張り巡らせる。

「眠り」と「呼吸」の異常を察知し、即座に対応する――これこそが麻酔科医の使命であり、私たちの仕事の本質です。

なかでも近年急増している**「静脈麻酔下の低侵襲手術」**では、気管挿管(気管にチューブを入れて患者さんの呼吸を止め人工呼吸を行う手技)を行わず、患者さんが自分の呼吸を保ちながら眠る麻酔方法のため、手術中のより自然な睡眠状態を監視します。そこで頻繁にいびきが生じる光景をに目にします。

そして私は生態モニターに表示される呼吸曲線や血中酸素飽和度を通じ、私は“いびきが始まる瞬間”と“酸素が低下するタイミング”を何度も観察してきました。その頻度が本当に多いと感じています。

その経験からいびきに関する私の知見や実情、などいびきでお悩みの方へ情報提供しようと考えこのサイトを立ち上げました。今後いびきのメカニズムや従来からある対処療法、から海外で行われはじめた最新治療まで情報公開を行っていこうと思います。