いびきがもたらす健康被害~いびきと睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)との関連

近年かなり有名になってきました睡眠時無呼吸ですがいびきとは切っても切れない密接な関連がある疾患が

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。

睡眠中に10秒以上の呼吸停止(無呼吸)が1時間あたり5回以上起こる状態が、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

睡眠時無呼吸症候群は、現在では循環器・代謝・神経精神領域に影響を及ぼす重要な睡眠関連呼吸障害として

知られています。しかしその歴史は比較的新しく、20世紀後半になってようやく疾患概念が確立されました。

日本人成人の約40%が習慣的ないびきをかき、その一部が医学的に重要な睡眠時無呼吸症候群へと進展進展します。

いびきが単なる生活上の不快音で終わるか、あるいは生命予後に影響する病態の前触れであるかは、いびきを放置するかしないかで大きく変わります。

睡眠時無呼吸症候群について詳しく説明します。

この記事の目次

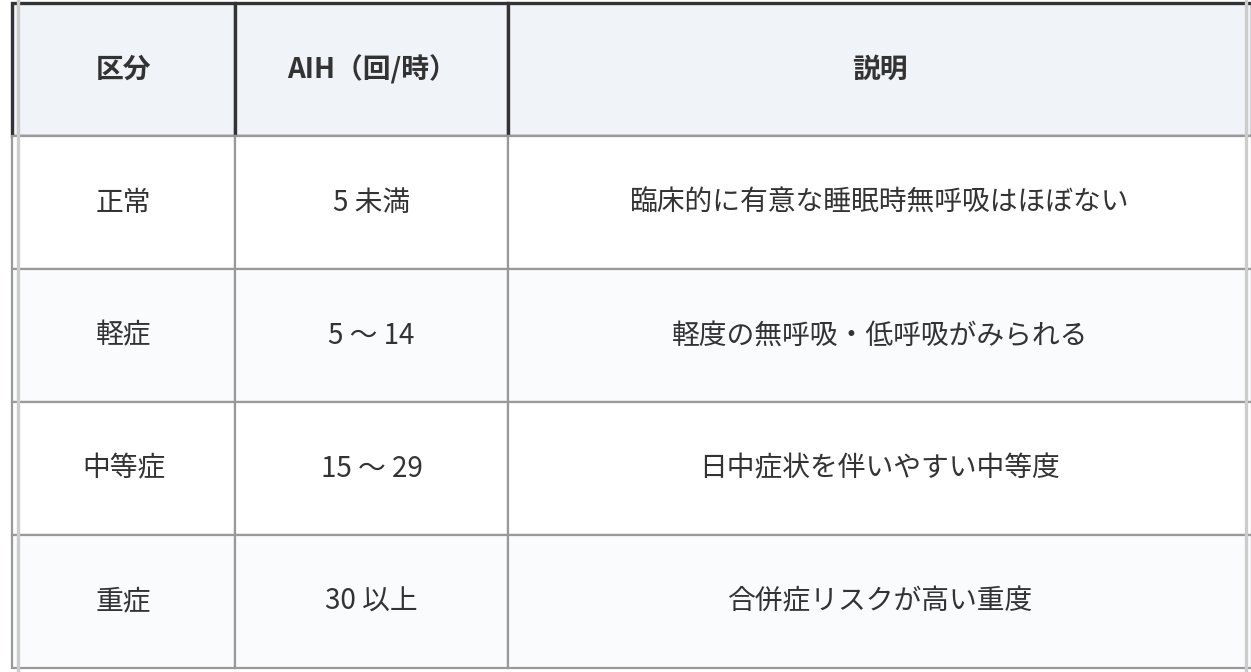

睡眠時無呼吸症候群の重症度

無呼吸・低呼吸の頻度と持続時間が、健康リスクや治療方針を大きく左右します。

そのため、重症度の評価は診断は睡眠時無呼吸症候群を治療する上でも確認しておく重要な分類となります。

臨床的には「無呼吸低呼吸指数(Apnea Hypopnea Index, AHI)」が最も広く用いられ、国際的な基準として確立しています

重症度はAHIという分類を使用します。

AIHとは、1時間あたりに生じる「無呼吸」および「低呼吸」の合計回数です。

そしてこのAIHの回数をもとに重症度分類したのがAASM:米国睡眠医学会基準です。

例:AHIが60の場合、1時間に60回以上無呼吸・低呼吸が起こっていることを意味する。

つまり、平均すると「ほぼ1分に1回」呼吸障害が発生していることになる。

AHIを調べるためには「睡眠検査」が必要です。検査には大きく2つの方法があります。

① 簡易検査(自宅でできるタイプ)

- 鼻の下にチューブ(呼吸を測るセンサー)をつける

- 指先に酸素を測るクリップ(パルスオキシメータ)をつける

- 胸やお腹にベルトを巻いて呼吸の動きを測る

一晩眠ると、呼吸の乱れの回数や血液中の酸素の変化がわかる

この結果からAHIを計算します。自宅でできるので、まずはこちらから始める方が多いです。

② 精密検査(入院で行うポリソムノグラフィー:PSG)

- 専用の睡眠検査室に泊まり、頭・顔・胸・足などにセンサーをつける

- 脳波・心電図・呼吸・いびき・酸素濃度などを同時に測る

- 無呼吸や低呼吸の回数を正確に数えられる

こちらはより正確にAHIを測定でき、治療方針を決めるときに行います。

重症度別に解説します。

軽症(AHI 5~14)

まだ「軽症」――しかし静かな警鐘

睡眠時無呼吸症候群(SAS)のうち、AHI(無呼吸・低呼吸指数)が5〜14の範囲にある状態は「軽症」と分類されます。

呼吸停止の回数は重症例ほど多くはないものの、確かに“呼吸が止まっている”という事実には変わりありません。

しかも、無呼吸は夜間に繰り返し起こり、体が十分な酸素を取り込めない状態が蓄積していきます。

多くの場合、軽症段階では深刻な自覚症状がないか、あっても非常に軽微です。

たとえば、「いびきが大きい」「朝、なんとなくスッキリしない」「昼に少し眠くなる」といった、誰もが感じうる不調の陰に、実はSASが隠れているのです。

自覚症状:日常に潜むサイン

軽症SASの患者さんの多くは、日中の活動に明らかな支障をきたすことは少なく、「気のせい」や「加齢のせい」だと感じていることも少なくありません。

それでも、以下のような症状がある場合は、注意が必要です。

- 息が止まったように静かになる時間がある

- 起床時に喉が乾いている、頭が重い

- 日中にウトウトしてしまうことが増えた

こうした“微細なサイン”は、今後中等症〜重症に進行する可能性を示唆しており、放置してよいものではありません。

健康リスク:軽症でも影響は確実に

軽症とはいえ、脳や心臓を酸素不足にさらしている状態です。特に40代以降では、動脈硬化、高血圧、糖尿病などの生活習慣病と合併しやすく、リスクは無視できません。

睡眠の質が低下することで、交感神経の興奮状態が続き、血圧が下がらない、夜間に心拍数が安定しないなどの影響も確認されています。

また、軽症のうちに改善しないと、数年単位で中等症・重症に移行しやすいと報告されています。

治療方針:まずは生活の見直しから

軽症の睡眠時無呼吸症候群の治療では、多くの場合、積極的な医療介入よりも生活習慣の改善が中心となります。

これは“放っておいてもいい”という意味ではなく、むしろこの段階での対策が、進行を防ぐもっとも重要な分岐点となるのです。

1. 体重管理と減量

肥満はSAS最大の危険因子です。体重を5〜10%減らすだけで、上気道の開存性が改善し、無呼吸の回数が

大幅に減少することが知られています。

特に、首まわりの脂肪(頸部脂肪)の蓄積は、気道を物理的に狭めるため、食事療法や運動によるコントロールは

非常に有効です。

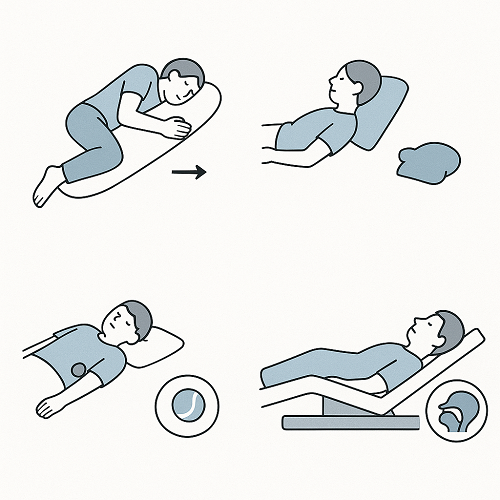

2. 姿勢の工夫

仰向けで眠ると、舌根部が喉に沈み込んで気道が閉塞しやすくなります。

後述しますが横向き寝や、軽く上体を起こして寝るなどの**体位療法(体位治療)**は、簡単かつ即効性のある方法です。

専用の体位固定クッションや寝具の活用も一案です。

3. 口腔内装置(スプリント)

blog.png)

軽症睡眠時無呼吸症候群では、**医師や歯科医の指導のもとで作製するマウスピース(口腔内装置)**が選択されることもあります。

下顎を前方に固定することで、舌根部の沈下を防ぎ、気道を確保する仕組みです。

日常生活に支障をきたさない治療法として、軽症〜中等症の方に広く活用されています。

医療的なモニタリングも重要

軽症と診断されたとしても、年齢・体重・生活習慣によっては中等症に移行する可能性が高い方もいます。

そのため、初診後の経過観察や簡易検査による定期チェックは有効です。

特に仕事でストレスが多く、睡眠時間が不規則な方、体重が増加傾向にある方などは、注意が必要です。

軽症のうちが「介入の最良のタイミング」

今回の最大のメッセージは、「軽症のうちに自分の睡眠を見直すことが、未来の健康への最高の投資になる」ということです。

本書で紹介する最新治療もこの時点で行っておくと大変有用な治療法の一つです。

多くの患者さんが、重症になってからようやく医療機関を受診し、「もっと早く検査しておけばよかった」と振り返ります。睡眠時無呼吸症候群は、進行すればするほど、治療が複雑になり、医療費や通院負担も大きくなる傾向があります。

逆に、軽症段階で適切な生活習慣の見直しや適切な治療を行えば、それだけで完治または有意な改善が期待できます。

ぜひこの機会に、ご自身の睡眠を“科学的な視点”で見直してみてください。

次回は重症に分類される睡眠時無呼吸症候群について解説します。