なぜ人はいびきをかくのか?(構造的・年齢要因)

そもそもなぜ人は「いびき」をかくのか?

今回はその体における構造的要因や年齢、性別などを深堀していきます。

いびきの構造的要因

習慣性いびきの多くには、構造的な問題が関与しています。

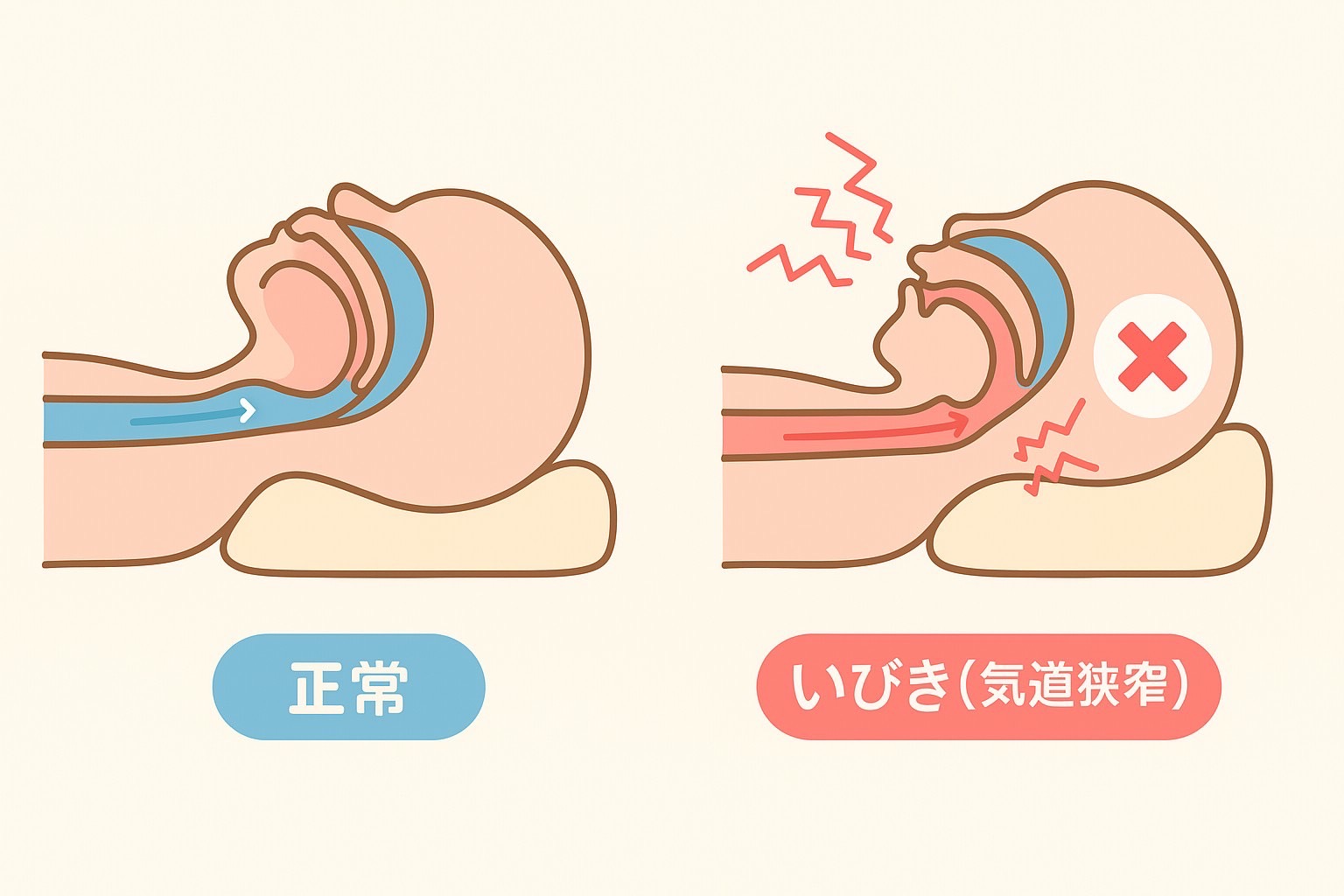

いびきの発生において最も重要なのは「上気道(鼻腔から咽頭、喉頭にかけての空気の通り道)」の構造です。

気管や気管支と異なり、咽頭部は骨や軟骨に支えられておらず、**筋肉の緊張によって開存が保たれる“柔らかい気道”**であることが大きな特徴です。

このため、睡眠中の筋緊張低下によって狭くなりやすく、振動音=いびきを生じやすくなります。

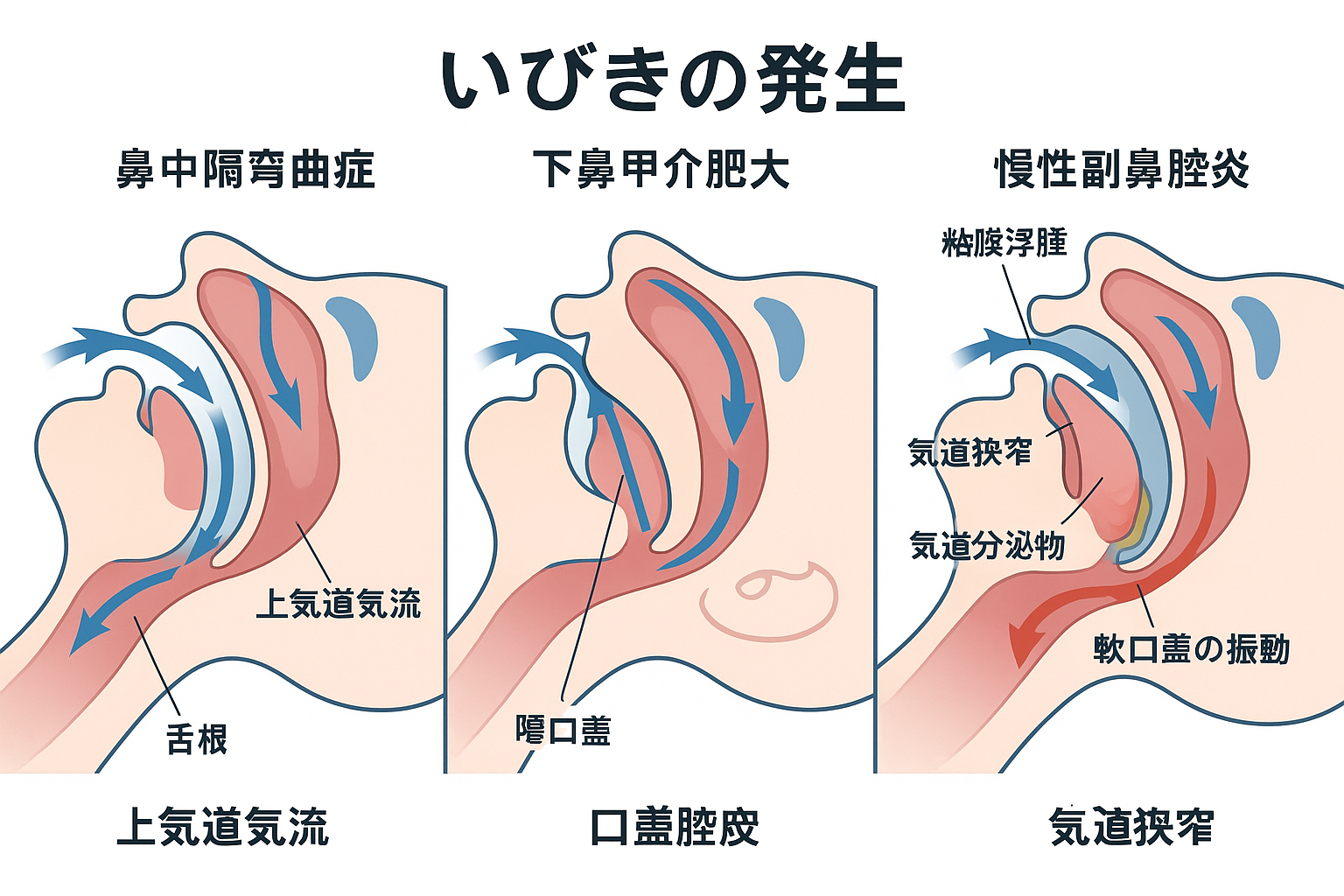

(1) 鼻腔

鼻中隔弯曲症

鼻中隔は左右にの鼻を分けている壁のことで、左右どちらかに大きく曲がると鼻腔の通気が妨げられます。

その結果、口呼吸が主体となり、咽頭が狭まりやすくなります。

下鼻甲介肥大

鼻の穴奥のほうにあります。アレルギー性鼻炎などにより鼻甲介が肥大すると気流が乱れ、鼻呼吸の抵抗が増します。

慢性副鼻腔炎

副鼻腔(ふくびくう)とは、鼻のまわりにある顔の骨の中に存在する空洞です。この部分が腫れることにより

鼻閉による慢性的口呼吸は、いびきの発症リスクを増大させます。

副鼻腔が正常に働いていないと、鼻づまりを起こしやすく、口呼吸になり、いびきや無呼吸のリスクが増加します。

したがって、鼻呼吸を促すためには副鼻腔の健康を保つことが非常に重要です。

(2)軟口蓋・口蓋垂

軟口蓋とは、口の奥上部にある柔らかい組織で、硬口蓋(こうこうがい:前方の硬い部分)の後ろ側に位置します。

舌で上あごを触って、奥の方に進むとふにゃっとした柔らかい部分にあたりますが、そこが軟口蓋です。

睡眠時にこの軟口蓋が重力や筋弛緩(筋肉のゆるみ)により喉の方へ垂れ下がると、**気道が狭くなり、呼吸によって振動して「いびき音」**を発生させます。特に肥満や加齢によりこの部位が厚くなると、いびきのリスクが高まります。

実はこの軟口蓋が非常に重要で後述する治療にも密接に関わってきます。

口蓋垂

口蓋垂は、軟口蓋の中央から垂れ下がる細長い突起物で、いわゆる「のどちんこ」と呼ばれる部分です。

鏡で口を開けて「あー」と言うと見える、垂れ下がった部分がそれです。

口蓋垂が長い・太い・弛緩している場合、睡眠中に気流の乱れを大きくし、強く響くいびきの主な振動源になります。

(3) 咽頭側壁

扁桃肥大

喉の奥、口を開けると左右の奥に見えるのが**口蓋扁桃(こうがいへんとう)**です、これが通常「扁桃腺」と言われるものです。

特に小児では扁桃肥大が咽頭腔を著しく狭め、強いいびきや睡眠時無呼吸の原因となります。

成人でも生まれつき大きい方や反復する感染や炎症により肥大化することがあります。

扁桃肥大することで咽頭腔を圧迫し、空気の通り道が狭まりいびきの原因になるのです。

アデノイド肥大

アデノイドは、「咽頭扁桃」と呼ばれる免疫組織で、鼻の奥の上咽頭(喉の最も奥の部分)に存在します。

空気や食べ物と一緒に体内に入ってくる病原体をブロックし、免疫システムを活性化する働きがあります。

小児期にはよく発達しており、6~8歳頃が最も大きくなるピークとされています。

通常は思春期以降に縮小しますが、肥大が強いとさまざまな健康問題の原因となります。

(4) 舌根部

舌根部は、舌の一番奥の部分で、ちょうど喉(咽頭)に向かって落ち込む位置にあります。

この部位は普段、下あごの筋肉や舌の筋肉によって支えられており、気道(空気の通り道)が開いた状態を保つのに重要な役割を担っています。

睡眠中、とくに深い眠りや仰向けの姿勢になると、舌を支える筋肉(舌筋群)が緩むと、舌の根元が重力により喉の奥へと落ち込みます。この現象を「舌根沈下」と呼びます。

舌根沈下が起こると、上気道が物理的に狭くなり、そこを空気が通るたびに周囲の粘膜や軟部組織が振動し、

「いびき」として音が発生します。

また、完全に閉塞すれば「睡眠時無呼吸」状態となり、呼吸が止まることさえあります。

巨舌(Macroglossia)

舌自体が大きい場合は仰向けで舌根が後方に沈下しやすく気道が狭くなりやすいです

舌の両サイドを鏡でみてみてください。ギザギザの歯型がついている方は巨舌の可能性が高いです。

この部分も軟口蓋同様が非常に重要で後述する治療にも密接に関わってきます。

加齢による舌筋力低下

加齢により全身の筋肉が萎縮する現象=「サルコペニア」が起きます

。これは舌筋も例外ではなく、筋繊維が細くなり、力が弱まるため、舌を支える力が低下します。

さらに神経伝達の速度や精度が落ちることで、舌の動きが遅くなり、無意識のうちに舌根が喉側に落ち込みやすくなります(舌根沈下)

弾力のある若い舌筋と比べ、加齢とともに筋肉の弾性が減り、沈下しやすくなります。

寝ている間にそのまま戻らず、気道閉塞を引き起こしいびきをかくのです。

(5) 下顎骨・顔面形態

下顎骨や顔面形態(顔の骨格)といびきには、非常に密接な関係があります。

とくに気道の構造に影響を及ぼす骨格的要素は、いびきの原因や重症度を大きく左右します。

下顎後退症

下顎骨(あごの骨)が後ろに引っ込んでいる状態(顎が小さい、いわゆる“受け口ではなく小顎”)を「下顎後退」と呼びます。日本人に比較的多い骨格パターンです。

下顎が後方にあると、舌の付け根(舌根部)も後方に位置しやすくなり、気道(咽頭空間)が狭くなります。

顔面骨格の形態差

特に日本人を含む東洋人は欧米人に比べて骨格的に顎が小さく、気道容積が狭いため、いびきが発生しやすいとされます。

(6) 喉頭蓋・声門周囲

喉頭蓋は、嚥下(飲み込み)のときに気管をふさいで食物が肺に入らないようにするフタのような軟骨構造です。普段は開いていて、呼吸を妨げることはありません。

喉頭蓋も軟骨でできているため、加齢とともに弾力を失いふにゃっと垂れ込みやすくなります。

そうなると睡眠中に喉頭蓋が軟化して垂れ下がり、気道を一時的にふさいでしまいます

吸気時に喉頭蓋が気道に引き込まれ、笛のような音が出る「吸気性喘鳴」や強いいびきとして

現れることがあるのです。

また睡眠薬や鎮静薬により咽頭筋・喉頭筋がゆるむと、喉頭蓋の垂れ込みが助長されます。

アレルギー性炎症や喫煙などにより、声門の周囲が慢性的に炎症・浮腫して狭くなることで、空気の通過が乱れ、いびき音が発生します。

この領域のいびきは、低くくぐもった音や、喉の奥でガラガラするような音として感じられることが多く喫煙者では、喉頭や声門に慢性炎症が起きやすく、声門の開閉が不安定になるため、いびきの原因になることが多いです。

(7)体格・脂肪沈着による構造的要因

肥満(特に頸部脂肪沈着)

肥満は、いびきや閉塞性睡眠時無呼吸の最大のリスク因子のひとつです。

体脂肪が蓄積するのは腹部や皮下だけではなく、実は首周りや気道周辺の軟部組織にも及びます。

**咽頭周囲脂肪(parapharyngeal fat)**が増えると、喉の内腔が狭まり、空気の流れが乱れて振動(=いびき)が生じやすくなります。

首回りに脂肪が沈着すると外部から咽頭が圧迫され、気道径が狭まります。

首周り(ネックサーカムフェレンス)は、OSAのリスク評価において重要な指標です。

男性で40cm以上、女性で35cm以上である場合、重度のいびきや無呼吸の可能性が高いとされています。

BMIといびき発生率の間には強い相関があり、睡眠時無呼吸の最大の構造的リスク因子です。

舌・咽頭粘膜の脂肪沈着

最近の研究では、肥満者の舌そのものに脂肪が沈着し、舌容積が増加することで閉塞が生じることが報告されています。

舌にも脂肪が沈着することで、舌根部が肥大し、仰向けで寝た際に喉側へ沈みやすくなり、気道を塞ぐ原因となります。

年齢・性別による影響

年齢を重ねると、全身の筋力が衰えるのと同様に、上気道を支える筋肉(咽頭収縮筋や舌筋)も弱くなります。これにより、気道の開存性(開いた状態)を保ちにくくなり、いびきや無呼吸のリスクが高まります。

男性のいびき・睡眠時無呼吸有病率は高い

一般的に、睡眠時無呼吸の発症率は男性の方が女性よりも2〜3倍高いとされています。

特に30〜60代の男性に多く見られ、これは顔面骨格の違いやホルモンの影響によるものです。

男性は咽頭断面が狭く、気道が縦に長く崩れやすい構造。

女性は更年期以降にリスク上昇し閉経前の女性では、**女性ホルモン(特にエストロゲンとプロゲステロン)**が気道筋の緊張を保ち、いびきや無呼吸を抑制する働きをしています。

しかし、更年期を過ぎるとこれらのホルモンが減少し、筋緊張が低下して気道が狭くなりやすくなります。

このため、50代以降の女性ではいびきやSASが急増します。気道断面が丸く、比較的安定した構造だが、閉経後は変化します。

これらの要因は、加齢や性別によっても大きく影響されることがわかっています。

特に男性は骨格的に気道が狭くなりやすく、女性は更年期以降に女性ホルモンの減少によってリスクが上昇します。

つまり、いびきはただの生活音ではなく、全身の構造や生理機能の変化、さらには生活習慣の影響が反映された

医学的な現象なのです。そして、その奥にはしばしば、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という重大な疾患が

隠れている可能性があります。

いびきを軽視せず、その種類・原因・メカニズムを知り、正しい対処を行うことは、自分自身の健康を守る最初の一歩です。

次回は、治療せず放置した場合のいびきがもたらす社会的問題について解説します。